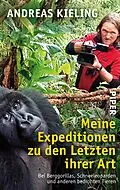

Andreas Kieling, 1959 in Gotha geboren, floh 1976 aus der DDR und bereist seit 1990 die Welt; über zehn Jahre verbrachte er mit wilden Grizzlys in Alaska. Der vielfach preisgekrönte Dokumentarfilmer lebt in der Eifel. Zuletzt erschienen u.a. die Bildband-Bestseller 'Sehnsucht Wald' (zusammen mit Kilian Schönberger) und 'Im Bann der wilden Tiere'.

Autorentext

Andreas Kieling, 1959 in Gotha geboren, floh 1976 aus der DDR und bereist seit 1990 die Welt; über zehn Jahre verbrachte er mit wilden Grizzlys in Alaska. Der vielfach preisgekrönte Dokumentarfilmer lebt in der Eifel. Zuletzt erschienen u.a. die Bildband-Bestseller "Sehnsucht Wald" (zusammen mit Kilian Schönberger) und "Im Bann der wilden Tiere".

Leseprobe

Diese erste Reise zu den Berggorillas vor vielen Jahren hallte lange in mir nach. Wie bei anderen Tierarten, ist es bei den Berggorillas - trotz Wilderei und Trophäenjagd - nicht der Jäger, der sie an die Grenze des Aussterbens treibt, sondern schlicht die Zivilisation. Ruanda ist hierfür exemplarisch. Über 70 Prozent der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze. Sie besitzen weder einen Fernseher noch ein Moped, nicht einmal eine Dusche, keine der Annehmlichkeiten, die unsere moderne Welt bietet. Die Menschen kämpfen Tag um Tag ums nackte Überleben. Viele Familien haben fünf, sechs oder sieben Kinder, Kinder, die abends vor Hunger oft nicht einschlafen können. In Ruanda kommt ein Arzt auf knapp 25 000 Menschen - und das bei einer Aidsrate von geschätzten zwölf Prozent. Wie soll man diesen Menschen klarmachen, dass sie die Berggorillas schützen sollen? Und deren Lebensraum: den Regenwald, Quelle für Feuerholz und für illegal hergestellte Holzkohle, die bis ins Ausland verkauft wird; die fruchtbaren Vulkanhänge, die so dringend benötigtes Ackerland hergeben? Das geht nur, indem man ihnen einen Job gibt, in dem sie mehr verdienen als in der Landwirtschaft, eine Arbeit, die sie und ihre Familien ernährt - zum Beispiel als Guide oder als Park Ranger. Doch diese Möglichkeit ist naturgemäß begrenzt.

Das weltweite Bild vom Druck der Zivilisation auf die Natur ist noch viel dramatischer: Im Jahr 2008 lebten über 6,7 Milliarden Menschen auf der Erde. 20 Jahre zuvor, 1988, waren es gerade mal fünf Milliarden. Um die Mitte des Jahrhunderts wird die Weltbevölkerung laut Prognosen der UNO auf 9,2 Milliarden angewachsen sein. Ab da wird sie zwar zu schrumpfen beginnen und damit vermutlich auch der Druck auf die Umwelt allmählich nachlassen, doch für viele Tierarten wird es dann zu spät sein: 2008 führte die Weltnaturschutzunion (IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) knapp 17 000 vom Aussterben bedrohte Tierarten in der Roten Liste. Zehn Jahre zuvor waren es »nur« knapp 11 000.

Wo der Mensch zu dominant wird, wo er abholzt, Sümpfe trockenlegt oder die Umwelt verschmutzt (in der Regel macht er alles gleichzeitig), leiden Tiere unter Habitat- und Futterverlust, müssen sich in Stresssituationen paaren (schon die Nähe des Menschen bedeutet Stress) und ihre Jungen großziehen. Hinzu kommen Klimaveränderungen und Umweltkatastrophen, ob nun natürlich bedingt, durch den Wandel der Welt, die nicht stillsteht - es gab immer warme und kalte Phasen, auch ohne unser Zutun -, oder vom Menschen verantwortet. Tierarten, denen es an der Fähigkeit fehlt, sich an solch neue Bedingungen anzupassen, sind zum Aussterben verdammt.

Das führt gleichzeitig dazu, dass sich andere Arten unkontrolliert vermehren können, vor allem jene, die einen Vorteil aus der menschlichen Zivilisation zu ziehen in der Lage sind. Davon gibt es genug: Kaninchen, Elstern, Krähen, Möwen, Wildschweine und andere, die sehr anpassungsfähig sind, die sehr generalistisch leben können, die sich da, wo viel Mais angebaut wird, vorwiegend von Mais ernähren, und da, wo es viel Getreide gibt, von Getreide. Früher war zum Beispiel das Wildschwein in Mitteleuropa ein relativ seltenes Tier - die Winter waren kalt und rau, die Böden gefroren, es gab wenig Nahrung, dafür eine Menge Predatoren: Wölfe, Bären und Luchse. Heutzutage haben Wildschweine kaum noch natürliche Feinde und finden auf den riesigen landwirtschaftlichen Nutzflächen immer etwas zu fressen. Als klassische Kulturfolger - im Gegensatz zu Kulturflüchtern - leben sie wie im Schlaraffenland.

Als ich mir all dies nach meiner Rückkehr aus Zentralafrika zum ersten Mal so richtig bewusst machte, war die nächste Frage: Wie steht es eigentlich um andere Arten, die ich auch sehr charismatisch finde? Was

Inhalt

Inhalt

Karte

Prolog

Eine Reise beginnt mit dem ersten Schritt

Frank und Luana

»Alert, it's polarbear country!« - Eisbären in Kanada und Spitzbergen

»Du meinst Tiger, oder?!« - Asiatische Löwen in Indien

»Don't go swimming!« - Leistenkrokodile in Australien

In Draculas Wäldern: Braunbären und Wölfe in Rumänien

Ins Tianshan-Gebirge: Marco-Polo-Argalis und Schneeleoparden in Kirgisistan

Im Land der Drachen: Komodowarane in Indonesien

»Schaut einem Gorilla nie in die Augen!« - Berggorillas in Ruanda

Epilog

Dank