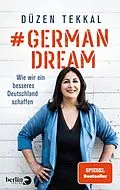

Düzen Tekkal ist Kurdin, Jesidin und Deutsche. Die renommierte Fernsehjournalistin und Filmemacherin wurde 1978 als eines von elf Kindern einer jesidischen Einwandererfamilie in Hannover geboren. Schon als Vierjährige nahm sie ihr Vater in den niedersächsischen Landtag mit. Die Frage, wie Integration gelingen kann, beschäftigt sie seit vielen Jahren. Für ihre Reportage 'Angst vor den neuen Nachbarn', in der sie jugendliche Straftäter mit Migrationshintergrund porträtiert, erhielt sie 2010 den Bayerischen Fernsehpreis. 2014 erlebte sie mit, wie der 'Islamische Staat' (IS) im Nordirak ihr eigenes Volk verfolgte und ermordete. Das Leid, das sie dort mitansehen musste, hat sie in dem Dokumentarfilm 'Háwar - Meine Reise in den Genozid' verarbeitet. Düzen Tekkal erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter den Preis 'Frau Europas 2018', den AJC-RAMER-Preis 2017 für ihren Einsatz zur Stärkung von Demokratie und Menschenrechten sowie den Courage-Preis für aktuelle Berichterstattung des Journalistinnenbunds 2016.

German Dream statt German Angst

Was ist Deutschland heute? Wie wollen wir als Gesellschaft zusammenleben? Vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen als Kriegsberichterstatterin und Menschenrechtsaktivistin macht sich Düzen Tekkal stark für eine neue Art von Verfassungspatriotismus: für ein Bewusstsein der Kostbarkeit unserer demokratischen Werte, gepaart mit der Bereitschaft, für sie einzustehen, wenn sie bedroht werden. Für dieses Buch führte sie Gespräche mit prominenten Vertretern aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Und sie erzählt Geschichten von Menschen, die sich ihren Traum von einem freien Leben verwirklicht haben und nun prägender Teil unserer Gesellschaft sind. Ein engagierter Aufruf, für die Werte des Grundgesetzes einzustehen und sich für das Gemeinsame in der Vielfalt starkzumachen.

Enthält Gespräche mit Janina Kugel, Cem Özdemir, Wolfgang Schäuble u. a.

Autorentext

Düzen Tekkal ist Kurdin, Jesidin und Deutsche. Die renommierte Fernsehjournalistin und Filmemacherin wurde 1978 als eines von elf Kindern einer jesidischen Einwandererfamilie in Hannover geboren. Schon als Vierjährige nahm sie ihr Vater in den niedersächsischen Landtag mit. Die Frage, wie Integration gelingen kann, beschäftigt sie seit vielen Jahren. Für ihre Reportage "Angst vor den neuen Nachbarn", in der sie jugendliche Straftäter mit Migrationshintergrund porträtiert, erhielt sie 2010 den Bayerischen Fernsehpreis. 2014 erlebte sie mit, wie der "Islamische Staat" (IS) im Nordirak ihr eigenes Volk verfolgte und ermordete. Das Leid, das sie dort mitansehen musste, hat sie in dem Dokumentarfilm "Háwar Meine Reise in den Genozid" verarbeitet.Düzen Tekkal erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter den Preis "Frau Europas 2018", den AJC-RAMER-Preis 2017 für ihren Einsatz zur Stärkung von Demokratie und Menschenrechten sowie den Courage-Preis für aktuelle Berichterstattung des Journalistinnenbunds 2016.

Zusammenfassung

German Dream statt German AngstWas ist Deutschland heute? Wie wollen wir als Gesellschaft zusammenleben? Vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen als Kriegsberichterstatterin und Menschenrechtsaktivistin macht sich Düzen Tekkal stark für eine neue Art von Verfassungspatriotismus: für ein Bewusstsein der Kostbarkeit unserer demokratischen Werte, gepaart mit der Bereitschaft, für sie einzustehen, wenn sie bedroht werden. Für dieses Buch führte sie Gespräche mit prominenten Vertretern aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Und sie erzählt Geschichten von Menschen, die sich ihren Traum von einem freien Leben verwirklicht haben und nun prägender Teil unserer Gesellschaft sind. Ein engagierter Aufruf, für die Werte des Grundgesetzes einzustehen und sich für das Gemeinsame in der Vielfalt starkzumachen.Enthält Gespräche mit Janina Kugel, Cem Özdemir, Wolfgang Schäuble u. a.

Leseprobe

Ein Traum, der sich erfüllt: Die Bildungsinitiative German Dream

Alltäglicher und kultureller Rassismus

Die Debatte war überfällig. Mit dem Hashtag MeTwo schuf der Autor und Aktivist Ali Çan im Sommer 2018 eine Plattform, auf der Menschen mit Migrationshintergrund über ihre Erfahrungen mit alltäglichem oder auch strukturellem Rassismus berichten konnten. Tausende teilten ihre Geschichten. Sie alle verbindet, dass sie sich in zwei Welten gleichermaßen zu Hause fühlen. Sie wollen den Begriff »Heimat« sowohl auf Deutschland als auch auf das Land, aus dem sie selbst oder ihre Eltern stammen, bezogen wissen. Wer zwei Ichs besitzt, fühlt sich zwei (oder auch mehr) Gegenden, Kulturen, Sprachen zugehörig und will nicht vor die Wahl gestellt werden, sich für ein Ich entscheiden zu müssen.

Aber leider macht Rassismus genau das: Er legt erst fest und sortiert, dann grenzt er aus. Rassismus braucht stets Eindeutigkeit. Er scheidet das »Eigene« vom »Fremden« - wie auch immer beides jeweils definiert wird. Heimat in den Plural zu setzen käme ihm nie in den Sinn. Dass jemand zwei Ichs haben kann, erst recht nicht. Deshalb war jeder einzelne Beitrag auf #MeTwo eine Wortmeldung gegen den Versuch, Vielfalt durch Diskriminierung zu unterdrücken.

Alle Beiträge zusammen ergaben eine einzige große Geschichte der Ausgrenzung. Die »falsche« Haut- oder Haarfarbe kann genügen, dass einem die Tür eines Clubs vor der Nase zugeschlagen wird. Ein »falscher« Nachname kann darüber entscheiden, ob man zum Vorstellungsgespräch oder zur Wohnungsbesichtigung eingeladen wird. Ein »falscher« Vorname kann über eine schulische Laufbahn entscheiden. Wir wissen mittlerweile aus Studien, dass Lehramtsstudenten eine Ayse oder einen Mustafa im Diktat schlechter bewerten als eine Josefine oder einen Maximilian, und zwar selbst dann, wenn ihre Arbeiten die identische Anzahl von Fehlern aufweisen.

Die Bildungswissenschaftlerin Aylin Karabulut hat diesen, wie sie es nennt, »kulturellen Rassismus« in der Schule eingehend erforscht. Schockierend oft werden Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte nicht als Individuen wahrgenommen, sondern aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Religion allein als Teil einer als homogen gedachten, mit negativen Stereotypen belegten Gruppe. Gerade für Jugendliche kann das gravierende Folgen haben, denn die Schullaufbahn entscheidet nicht selten über das ganze weitere Leben.

Nun geht es nicht darum, aus blindem Aktionismus Kinder mit Zuwanderungsgeschichte zu bevorzugen. Aber sie müssen die Chance bekommen, im Bildungssystem überhaupt Fuß zu fassen. Sie müssen Unterstützung erfahren und so die Möglichkeit haben, lernen und ihren Bildungshunger stillen zu können. Dieser Bildungshunger ist real. All die, die nicht satt sind und etwas beweisen wollen, verspüren ihn. Sie brennen darauf, voranzukommen, Neues kennenzulernen und sich selbst zu verwirklichen. Das nicht wertzuschätzen und Potenziale brachliegen zu lassen, ja manchmal ihre Entfaltung sogar gezielt zu torpedieren, ist mit das Schlimmste, was man jungen Menschen antun kann. Nichts legt Menschen mehr in Ket…