Dieses Buch porträtiert bekannte und weniger bekannte Frauen des Deutschen Widerstandes. Faszinierende Frauen, die es wagten, während der Nazidiktatur kritische Fragen zu stellen. Frauen, die sich mutig für die Rechte verfolgter Minderheiten einsetzten. Aber auch stille Heldinnen, die im Verborgenen wirkten und jüdische Mitbürger unter Einsatz ihres eigenen Lebens versteckten. Neben der Philosophin Edith Stein und der Widerstandskämpferin Corrie ten Boom porträtiert Elisabeth Stiefel die Lehrerin Elisabeth von Thadden, die Juden bei der Flucht ins Ausland half. Die Theologin Katharina Staritz setzte sich für jüdische Christen ein. Pfarrfrauen wie Elisabeth Goes, Gertrud Mörike und Johanna Stöffler nahmen in ihren Häusern Juden und andere Verfolgte auf. Gemeinsam war ihnen allen die Verankerung im christlichen Glauben, die ihr mutiges Handeln erst ermöglichte.

Autorentext

Leseprobe

Elisabeth von Thadden Mach End, o Herr mach Ende mit aller unsrer Not, stärk unsre Füß und Hände und lass bis in den Tod uns allzeit deiner Pflege und Treu empfohlen sein, so gehen unsre Wege gewiss zum Himmel ein. (Letzte Worte von Elisabeth von Thadden) Liedstrophe von Paul Gerhardt Meine Zeit ist nur ein Durchgang durch Gottes ewiges Heute. Diesen Satz eines alten Kirchenvaters schrieb Elisabeth von Thadden am 24.10.1943, knapp ein Jahr vor ihrem Tod, in das Buch einer Freundin. Er scheint wie eine Zusammenfassung für ihr Leben zu sein, das geprägt war von Umbrüchen und Neuanfängen. Das Leben als eine Durchgangsstation zu einem ewigen Leben in Gottes Herrlichkeit dieser Gedanke gab ihr Kraft in einer Zeit, in der ihr eigenes Leben bereits bedroht war durch die Gewalt der herrschenden Naziregierung. Wer war diese Frau, die sich auch oder gerade in den dunklen Zeiten ihres Lebens so fest an ihren Glauben und an die Hoffnung auf ein ewiges Leben klammerte und darin Trost und Kraft fand? Elisabeth Adelheid Hildegard von Thadden wurde am 29. Juli 1890 in Mohrungen geboren. In der ostpreußischen Kleinstadt, in der ihr Vater Adolf von Thadden Landrat war, verbrachte sie ihre ersten Lebensjahre. Die Mutter, Ehrengard von Gerlach, kam, ebenso wie der Vater, aus einer gutsituierten adligen Familie. Bereits ein Jahr nach der Geburt von Elisabeth kam ihr Bruder Reinold, drei Jahre später die Schwester Marie-Agnes, genannt Anza, zur Welt. Unterstützt wurde die Mutter bei der Erziehung von einer Kinderfrau, später von einer englischen Nurse und einer französischen Mademoiselle. 1894 ließ sich der Vater in seine pommersche Heimat nach Greifenberg versetzen, nur wenige Kilometer entfernt von den Familiengütern Trieglaff, Gruchow und Vahnerow, die von Großvater Reinhold bewirtschaftet wurden. Als Landrat kümmerte sich Adolf von Thadden unter anderem um die Ansiedlung von Fabriken und um bessere Wohnmöglichkeiten für die Tagelöhner. Er war bekannt für seine Frömmigkeit, seine Gastfreundschaft, aber auch für sein Talent, Geschichten zu erzählen. In Greifenberg wurden zwei weitere Schwestern Elisabeths, Helene und Ehrengard, geboren. Tugenden wie Pflichterfüllung, Fleiß, Bescheidenheit und Frömmigkeit, die allgemein als preußische Tugenden angesehen wurden, waren auch Erziehungsziele im Hause Thadden-Trieglaff. Erzieherinnen aus dem In- und Ausland kümmerten sich um die Kinder, Hauslehrerinnen übernahmen den Unterricht. Erdkunde und Geschichte unterrichtete die Mutter selbst. Ehrengard von Thadden unternahm gerne ausgedehnte Reisen mit ihren Kindern, insbesondere zu der weitverzweigten Verwandtschaft. Nach dem Tod des Großvaters ging das Gut in den Besitz das Vaters Adolf von Thadden über. Neben dem alten Gutshaus der Großeltern wurde aus dem Vermögen der Mutter ein neues angebaut. Großmutter Marie zog nach Berlin, der Vater konnte weiterhin Landrat bleiben und die Familie bezog das neue großzügig ausgebaute Gutshaus, das Elisabeth nun zur Heimat wurde. Um ihre französischen Sprachkenntnisse zu verbessern, besuchte Elisabeth 1904 ein Internat in Neuchâtel in der Schweiz. Von dort aus führte sie einen regen Briefwechsel mit ihrer Mutter. Ehrengard gab ihrer ältesten Tochter Ratschläge, wie sie sich in der neuen, für sie so ganz fremden Umgebung zurechtfinden konnte. Immer wieder wurde Elisabeth dabei ermahnt, ihr Äußeres nicht zu vernachlässigen. So schrieb Ehrengard von Thadden: Ich selbst finde es wünschenswert, dass junge Mädchen in Deinem Alter sich möglichst wenig mit Eitelkeitsfragen und hauptsächlich mit ihren Studien und netten Freundschaften, also mit innerlichen Dingen, beschäftigen, die ihnen im späteren Leben ein Schatz sind. Darum sollst Du aber auch dadurch Deiner Familie und Deinem Stande Ehre machen, dass du einfach, aber immer der Situation angemessen anständig und ordentlich erscheinst und es lernst, darin selbst auf dein Äußeres zu achten. Und in einem anderen Brief ermutigt die Mutter ihre Tochter, ihren eigenen Weg in Sachen Geschmack zu finden: Ärgere Dich nur nicht zu sehr über der anderen Liebe für äußerliche Dinge. Man kann auch davon erziehlich lernen; Geschmack und Schönheitssinn müssen sich auch entwickeln, das kann einen später zur Freude an den schönen Künsten führen. Hier in Pommern hört und sieht man davon entschieden zu wenig, und wenn die Menschen dadurch auch vielleicht ernster werden, so macht es sie doch viel zu unbeholfen und schwerfällig. Nach einem Jahr zog Elisabeth von 1905 bis 1907 ins Viktoria-Stift der Großherzogin Luise von Baden. In dieser Internatsschule, die bereits ihre Mutter besucht hatte, lernte Elisabeth eine Verbindung von Ordnung und Freiheit kennen, die später auch ihre eigenen Erziehungsvorstellungen prägte. Die Mutter schrieb ihr: Wenn Du in das Viktoriastift der Großherzogin von Baden kommst, wirst Du dort Uniform und nur das denkbar Einfachste tragen, zur Vermeidung von Eitelkeit und Putzsucht; Schmuck und Garnituren sind dort ganz verpönt. Anschließend absolvierte sie ein Ausbildungsjahr in ländlicher Hauswirtschaft an der Reifensteiner Schule in Maidburg / Westpreußen. Dort erwarb sich Elisabeth, wie für Gutstöchter zu Beginn des 20. Jahrhunderts üblich, praktische Kenntnisse, die für die Führung eines Gutshaushaltes notwendig waren. Abrupt wurde diese Zeit in Maidburg abgebrochen. Die Mutter starb 1909 während ihrer sechsten Schwangerschaft. Elisabeth wurde nach Hause gerufen. Mit 18 Jahren wurde ihr die Verantwortung für den Gutshaushalt mit etwa 70 Personen übertragen. Engagiert übernahm Elisabeth die Verantwortung für die vielen verschiedenen Bereiche auf dem Gut. Als junge Gutsherrin hatte sie nun plötzlich eine Vielzahl von Aufgaben zu bewältigen. Mit der Wirtschafterin hatte sie den Speiseplan abzuklären und den Dienstmädchen wies sie ihre Arbeit zu. Auf dem Hof gab es den Hühnerstall zu beaufsichtigen. Obst und Gemüse mussten geerntet und Vorräte für den Winter angelegt werden. Fischlieferungen aus dem See, Fleisch und Wurst wurden an Schlachttagen verarbeitet. Auch die Wäsche des riesigen Haushaltes musste bewältigt werden, wobei die Seife in großen Zubern selbst gekocht wurde. Für alle diese Aufgaben war Elisabeth als Gutsherrin gemeinsam mit ihren Angestellten zuständig. Auch die Erziehung und Ausbildung der jüngeren Geschwister musste geregelt werden und lagen nun in Elisabeths Hand. Die Gutsbesitzerfamilie war für das ganze Dorf mitverantwortlich. Vom Gut wurden die Weihnachtsvorbereitungen sowie passende Geschenke organisiert. Hinzu kamen soziale Hilfsdienste, wenn es Not oder Krankheit unter den Arbeiterfamilien gab. Außerdem mussten Geburtstagsbesuche bei älteren Dorfbewohnern getätigt werden. Aber auch größere Projekte wie beispielsweise der Bau neuer Arbeiterhäuser wurden in Angriff genommen. Die Vielfalt dieser Aufgaben f…

Autorentext

Elisabeth Stiefel ist verheiratet, Hausfrau und Mutter von vier Kindern. Aus ihrem Engagement in der kirchlichen Frauenarbeit zieht sie vielerlei Anregungen für Inhalt und Gestaltung von Gemeindestunden. Sie lebt mit ihrer Familie in Dettingen.

Leseprobe

Elisabeth von Thadden Mach End, o Herr mach Ende mit aller unsrer Not, stärk unsre Füß und Hände und lass bis in den Tod uns allzeit deiner Pflege und Treu empfohlen sein, so gehen unsre Wege gewiss zum Himmel ein. (Letzte Worte von Elisabeth von Thadden) Liedstrophe von Paul Gerhardt Meine Zeit ist nur ein Durchgang durch Gottes ewiges Heute. Diesen Satz eines alten Kirchenvaters schrieb Elisabeth von Thadden am 24.10.1943, knapp ein Jahr vor ihrem Tod, in das Buch einer Freundin. Er scheint wie eine Zusammenfassung für ihr Leben zu sein, das geprägt war von Umbrüchen und Neuanfängen. Das Leben als eine Durchgangsstation zu einem ewigen Leben in Gottes Herrlichkeit dieser Gedanke gab ihr Kraft in einer Zeit, in der ihr eigenes Leben bereits bedroht war durch die Gewalt der herrschenden Naziregierung. Wer war diese Frau, die sich auch oder gerade in den dunklen Zeiten ihres Lebens so fest an ihren Glauben und an die Hoffnung auf ein ewiges Leben klammerte und darin Trost und Kraft fand? Elisabeth Adelheid Hildegard von Thadden wurde am 29. Juli 1890 in Mohrungen geboren. In der ostpreußischen Kleinstadt, in der ihr Vater Adolf von Thadden Landrat war, verbrachte sie ihre ersten Lebensjahre. Die Mutter, Ehrengard von Gerlach, kam, ebenso wie der Vater, aus einer gutsituierten adligen Familie. Bereits ein Jahr nach der Geburt von Elisabeth kam ihr Bruder Reinold, drei Jahre später die Schwester Marie-Agnes, genannt Anza, zur Welt. Unterstützt wurde die Mutter bei der Erziehung von einer Kinderfrau, später von einer englischen Nurse und einer französischen Mademoiselle. 1894 ließ sich der Vater in seine pommersche Heimat nach Greifenberg versetzen, nur wenige Kilometer entfernt von den Familiengütern Trieglaff, Gruchow und Vahnerow, die von Großvater Reinhold bewirtschaftet wurden. Als Landrat kümmerte sich Adolf von Thadden unter anderem um die Ansiedlung von Fabriken und um bessere Wohnmöglichkeiten für die Tagelöhner. Er war bekannt für seine Frömmigkeit, seine Gastfreundschaft, aber auch für sein Talent, Geschichten zu erzählen. In Greifenberg wurden zwei weitere Schwestern Elisabeths, Helene und Ehrengard, geboren. Tugenden wie Pflichterfüllung, Fleiß, Bescheidenheit und Frömmigkeit, die allgemein als preußische Tugenden angesehen wurden, waren auch Erziehungsziele im Hause Thadden-Trieglaff. Erzieherinnen aus dem In- und Ausland kümmerten sich um die Kinder, Hauslehrerinnen übernahmen den Unterricht. Erdkunde und Geschichte unterrichtete die Mutter selbst. Ehrengard von Thadden unternahm gerne ausgedehnte Reisen mit ihren Kindern, insbesondere zu der weitverzweigten Verwandtschaft. Nach dem Tod des Großvaters ging das Gut in den Besitz das Vaters Adolf von Thadden über. Neben dem alten Gutshaus der Großeltern wurde aus dem Vermögen der Mutter ein neues angebaut. Großmutter Marie zog nach Berlin, der Vater konnte weiterhin Landrat bleiben und die Familie bezog das neue großzügig ausgebaute Gutshaus, das Elisabeth nun zur Heimat wurde. Um ihre französischen Sprachkenntnisse zu verbessern, besuchte Elisabeth 1904 ein Internat in Neuchâtel in der Schweiz. Von dort aus führte sie einen regen Briefwechsel mit ihrer Mutter. Ehrengard gab ihrer ältesten Tochter Ratschläge, wie sie sich in der neuen, für sie so ganz fremden Umgebung zurechtfinden konnte. Immer wieder wurde Elisabeth dabei ermahnt, ihr Äußeres nicht zu vernachlässigen. So schrieb Ehrengard von Thadden: Ich selbst finde es wünschenswert, dass junge Mädchen in Deinem Alter sich möglichst wenig mit Eitelkeitsfragen und hauptsächlich mit ihren Studien und netten Freundschaften, also mit innerlichen Dingen, beschäftigen, die ihnen im späteren Leben ein Schatz sind. Darum sollst Du aber auch dadurch Deiner Familie und Deinem Stande Ehre machen, dass du einfach, aber immer der Situation angemessen anständig und ordentlich erscheinst und es lernst, darin selbst auf dein Äußeres zu achten. Und in einem anderen Brief ermutigt die Mutter ihre Tochter, ihren eigenen Weg in Sachen Geschmack zu finden: Ärgere Dich nur nicht zu sehr über der anderen Liebe für äußerliche Dinge. Man kann auch davon erziehlich lernen; Geschmack und Schönheitssinn müssen sich auch entwickeln, das kann einen später zur Freude an den schönen Künsten führen. Hier in Pommern hört und sieht man davon entschieden zu wenig, und wenn die Menschen dadurch auch vielleicht ernster werden, so macht es sie doch viel zu unbeholfen und schwerfällig. Nach einem Jahr zog Elisabeth von 1905 bis 1907 ins Viktoria-Stift der Großherzogin Luise von Baden. In dieser Internatsschule, die bereits ihre Mutter besucht hatte, lernte Elisabeth eine Verbindung von Ordnung und Freiheit kennen, die später auch ihre eigenen Erziehungsvorstellungen prägte. Die Mutter schrieb ihr: Wenn Du in das Viktoriastift der Großherzogin von Baden kommst, wirst Du dort Uniform und nur das denkbar Einfachste tragen, zur Vermeidung von Eitelkeit und Putzsucht; Schmuck und Garnituren sind dort ganz verpönt. Anschließend absolvierte sie ein Ausbildungsjahr in ländlicher Hauswirtschaft an der Reifensteiner Schule in Maidburg / Westpreußen. Dort erwarb sich Elisabeth, wie für Gutstöchter zu Beginn des 20. Jahrhunderts üblich, praktische Kenntnisse, die für die Führung eines Gutshaushaltes notwendig waren. Abrupt wurde diese Zeit in Maidburg abgebrochen. Die Mutter starb 1909 während ihrer sechsten Schwangerschaft. Elisabeth wurde nach Hause gerufen. Mit 18 Jahren wurde ihr die Verantwortung für den Gutshaushalt mit etwa 70 Personen übertragen. Engagiert übernahm Elisabeth die Verantwortung für die vielen verschiedenen Bereiche auf dem Gut. Als junge Gutsherrin hatte sie nun plötzlich eine Vielzahl von Aufgaben zu bewältigen. Mit der Wirtschafterin hatte sie den Speiseplan abzuklären und den Dienstmädchen wies sie ihre Arbeit zu. Auf dem Hof gab es den Hühnerstall zu beaufsichtigen. Obst und Gemüse mussten geerntet und Vorräte für den Winter angelegt werden. Fischlieferungen aus dem See, Fleisch und Wurst wurden an Schlachttagen verarbeitet. Auch die Wäsche des riesigen Haushaltes musste bewältigt werden, wobei die Seife in großen Zubern selbst gekocht wurde. Für alle diese Aufgaben war Elisabeth als Gutsherrin gemeinsam mit ihren Angestellten zuständig. Auch die Erziehung und Ausbildung der jüngeren Geschwister musste geregelt werden und lagen nun in Elisabeths Hand. Die Gutsbesitzerfamilie war für das ganze Dorf mitverantwortlich. Vom Gut wurden die Weihnachtsvorbereitungen sowie passende Geschenke organisiert. Hinzu kamen soziale Hilfsdienste, wenn es Not oder Krankheit unter den Arbeiterfamilien gab. Außerdem mussten Geburtstagsbesuche bei älteren Dorfbewohnern getätigt werden. Aber auch größere Projekte wie beispielsweise der Bau neuer Arbeiterhäuser wurden in Angriff genommen. Die Vielfalt dieser Aufgaben f…

Titel

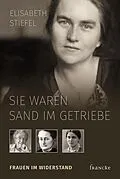

Sie waren Sand im Getriebe

Untertitel

Frauen im Widerstand

Autor

EAN

9783868278538

ISBN

978-3-86827-853-8

Format

E-Book (epub)

Hersteller

Herausgeber

Genre

Veröffentlichung

01.02.2015

Digitaler Kopierschutz

frei

Dateigrösse

0.36 MB

Anzahl Seiten

128

Jahr

2015

Untertitel

Deutsch

Auflage

1., Auflage

Lesemotiv

Unerwartete Verzögerung

Ups, ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.